経営の進化

2年連続受賞のCARTA、人事「評価・等級・報酬」の設計思想を明かす

採用育成責任者の小林直道が語る「人事制度を理解し、自己の成長を加速せよ」

そんなキャリアのモヤモヤを感じたことはありませんか。その悩みを解くカギは、「人事制度の”正しい理解”と”活用”にある」と採用育成責任者の小林直道は語ります。

この記事では、社員の自律的なキャリア開発が評価され、「キャリアオーナーシップ経営AWARD」を2年連続で受賞したCARTAの実例をもとに、成長につながる人事制度への向き合い方を小林が解説します。

小林 直道

Naomichi Kobayashi

株式会社CARTA HOLDINGS

HR本部 副本部長

全社採用・育成責任者

2023年に株式会社CARTA HOLDINGSに復帰しHR本部に配属され、Learning & Development(人材開発)チームを発足。現在HR本部副本部長として採用と育成全般に携わる。

制度は経営者からのメッセージ

「なぜこの評価なのか」「等級の決定に納得がいかない」こんな不満をもつ人は少なくありません。

不満が生じる原因は、「評価・等級・報酬」各制度への理解が得られていないケースがほとんどです。

理解できれば不満が解消して評価が向上するだけではなく、自律的なキャリア形成の地図が手に入ります。それまでおぼろげだった「頑張るべき方向と進むべき道」が見えるようになります。

なぜ制度への理解が重要なのでしょうか。

それは「評価・等級・報酬」の制度には企業から従業員に対する期待とメッセージが込められているからです。このメッセージを上長とメンバーが理解して対話ができていれば、評価への満足感が得られ、また成長速度も確実に向上します。

本稿ではCARTAにおける人事制度の概略と思想的な背景を以下の流れでご紹介しながら、成長につながる人事制度への向き合い方をお伝えします。

- CARTAの「評価・等級・報酬」制度を全公開

- 制度の設計思想

- CARTA流の能力3要素「力量」「動き」「成果」で評価する理由

- CARTAが求める「まっすぐ、しなやかな人」とは?

- メンバーシップ型雇用にジョブ型のエッセンスを加えて人的資本を充実し、進化推進につなげる

- 人事制度を理解してキャリアのファストトラックに。成長する人の5つの特徴とは

- 仕事を通じて自身を成長させ、人生を豊かに

CARTAの人事制度に対する理解のみならず、ご自身が所属されている会社の制度への理解にもつながれば幸いです。

CARTAの「評価・等級・報酬」制度を全公開

まずCARTA HOLDINGSの制度を紹介します。

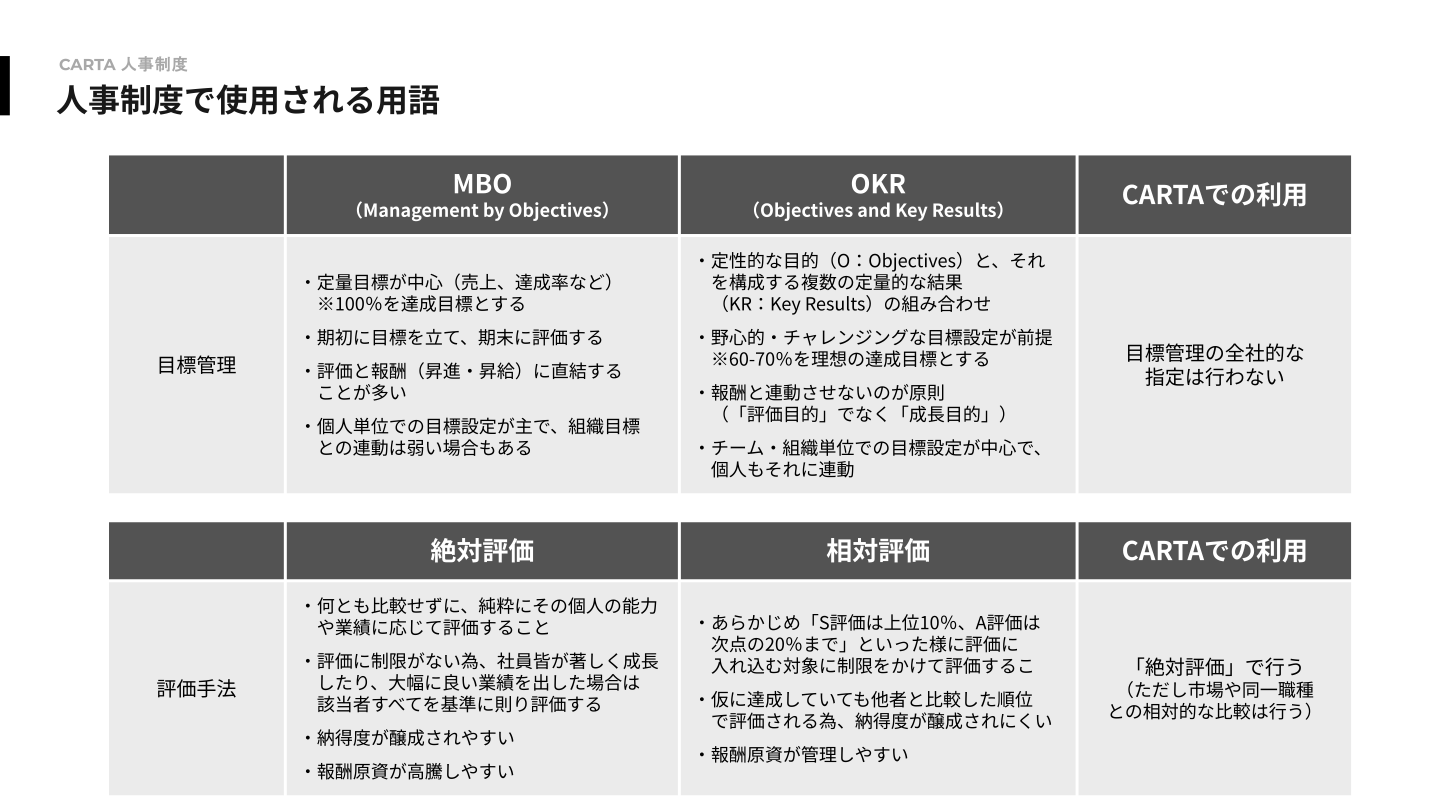

評価制度

タイミング

- 評価・査定は半期に1回、年間で2回実施

- 中途入社者は試用期間終了かつ、評価対象期間に6ヵ月在籍した期間から評価対象

評価対象

- 原則、職能(能力)評価で実施

- 一時的な要因に左右されない再現性あるパフォーマンスをもって判断する

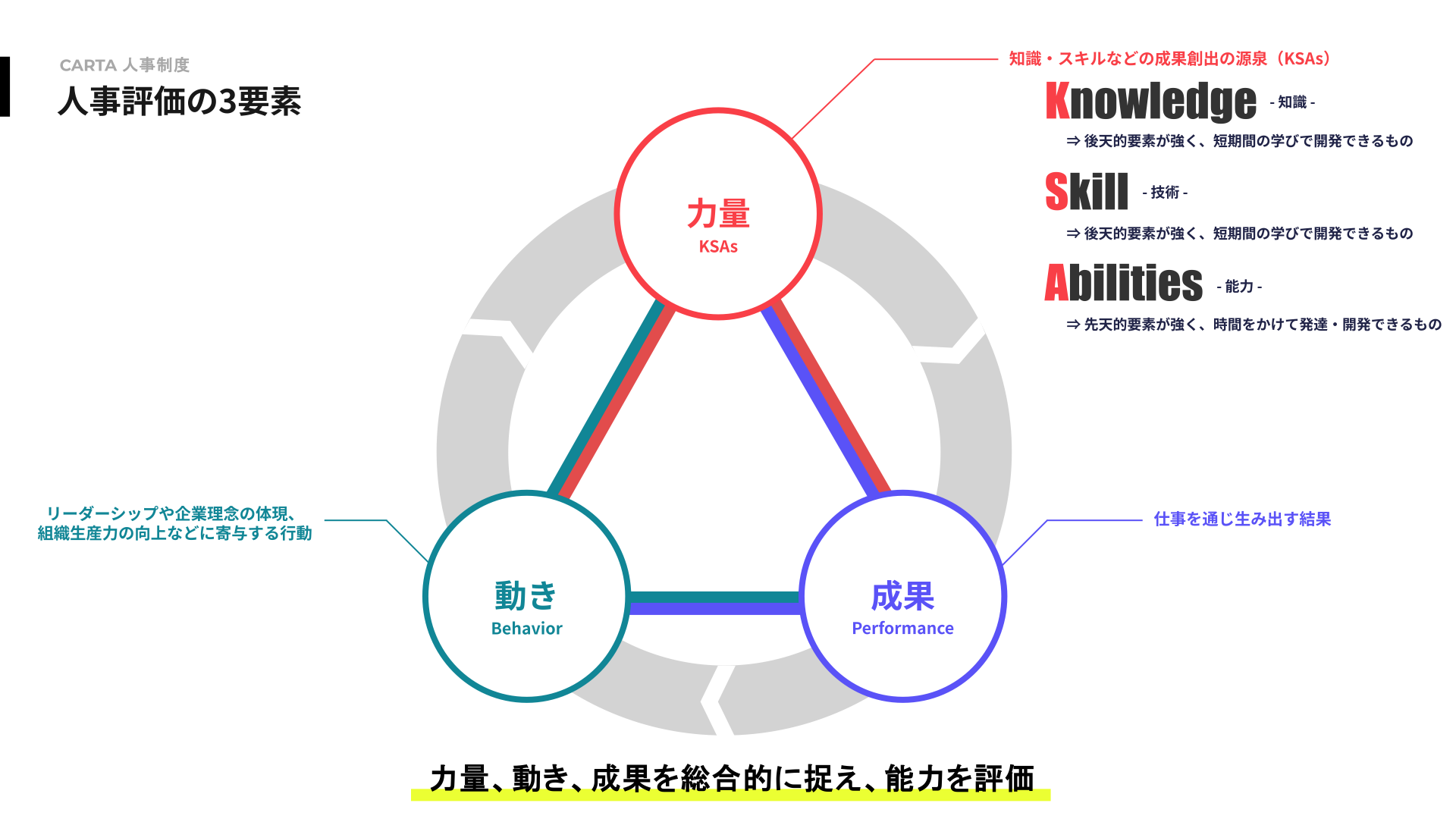

- 職能評価の内訳は『力量』『動き』『成果』の3要素によって構成

- 力量 → 知識・スキルなどの成果創出の源泉

- 動き → リーダーシップや企業理念の体現、組織生産力の向上などに寄与する行動

- 成果 → 仕事を通じ生み出す結果

評価実施と反映の流れ

- 被評価者の自己評価を踏まえ、上長が評価

- 部門長やCARTA役員参加の会議にて最終決定(HRや関係各所の責任者なども参加し、透明性の担保を持って行う)

- 給与・インセンティブと等級に反映

評価方式

- 「絶対評価」で実施、「相対評価」はしない

- 『成果』についてはそれらを測るものさし(MBOやOKRなど)に定めはないが、客観性や蓋然性を説明し納得を得られる内容とする

運用

- 上長と被評価者の両方が、被評価者の能力向上を伴った「等級昇格」と「昇給」を実現するために日々努力する

- CARTAの正社員にはポジションを問わず能力を向上し続けることを一律で求める

- パフォーマンス低下に再現性が見受けられた場合は明確な改善指導を行い、それでもパフォーマンスが期待水準に達しない場合は状況を加味した上で降給・降格を行う

等級(グレード)制度

目的

- パフォーマンスの期待水準を明確にする

- 個の成長の道しるべとする

設計

- 2種類の職種別:ビジネス(A職:Accelerator)・エンジニア(E職:Engineer)

- 5段階とし、A5およびE5が最高グレード

- 入学要件で運用(今より一つ上の等級要素を満たして昇格となる)

報酬制度

- 半年間の『力量』『動き』『成果』を総合した「能力」の向上要素を重視し、決定する

- 報酬決定においては下記を考慮した相対比較を行う

- 市場水準と比較する「外的な相対比較」

- 社内の同一職種と比較する「内的な相対比較」

- 各等級に対して報酬のレンジを設定し、原則的にそのレンジ内にて報酬を支払う

- 号俸(給与制度における賃金テーブルにおける細かな区分)は設定せず、昇降給幅は都度判断を行う

設計思想その1:CARTA流の能力3要素、「力量」「動き」「成果」で評価する理由

なぜCARTAでは「能力」をこの3つの要素で構成し、評価するのでしょうか。それは、社員全員に評価への納得感を持って日々の挑戦に邁進してほしい、という強い思いがあるからです。

例えば、「成果」だけで評価した場合を考えてみましょう。

「成果」には、本人の能力以外の要因、例えば運良く優良な顧客に恵まれた、市況が追い風だった、上司や先輩のサポートが手厚かった、といった外的要因が含まれることがあります。

こうした要因だけで昇格・昇給が決定すると、その後の活躍に再現性がなく、「なぜ、あの人が自分より高い給与や等級なのだろう?」といった不満が生まれます。これは組織全体の評価制度への信頼を損ない、事業を推進するモチベーションの低下に直結しかねません。

一方で、「動き」だけでも評価はできません。

どんなにリーダーシップやオーナーシップを発揮し、企業理念に沿った行動ができていたとしても、「能力」や「成果」が伴わず事業に寄与しなければ価値があるとは言い切れません。

同様に、「力量」だけでも不十分です。

どれだけ高い知識やスキルを持っていても、それが事業推進の結果である「成果」に結びつかなかったり、あるいは能力は高いが企業理念に沿わず、他人事でオーナーシップを発揮しなかったりする人は、組織全体のパフォーマンスを中長期で向上させることはできません。

CARTAが展開する市場は、常に外的環境が変わり続けます。だからこそ、外部の変数に左右されない本質的な能力を保有し、絶えず成長し続ける人を正当に評価したいと考えています。

では、これら3要素をバランスよく向上させ、「変数に左右されない能力を保有し、絶えず成長し続ける人」とは、どのような人物なのでしょうか。私たちは、CARTAで活躍するそうした人物像を、次のように定義しました。

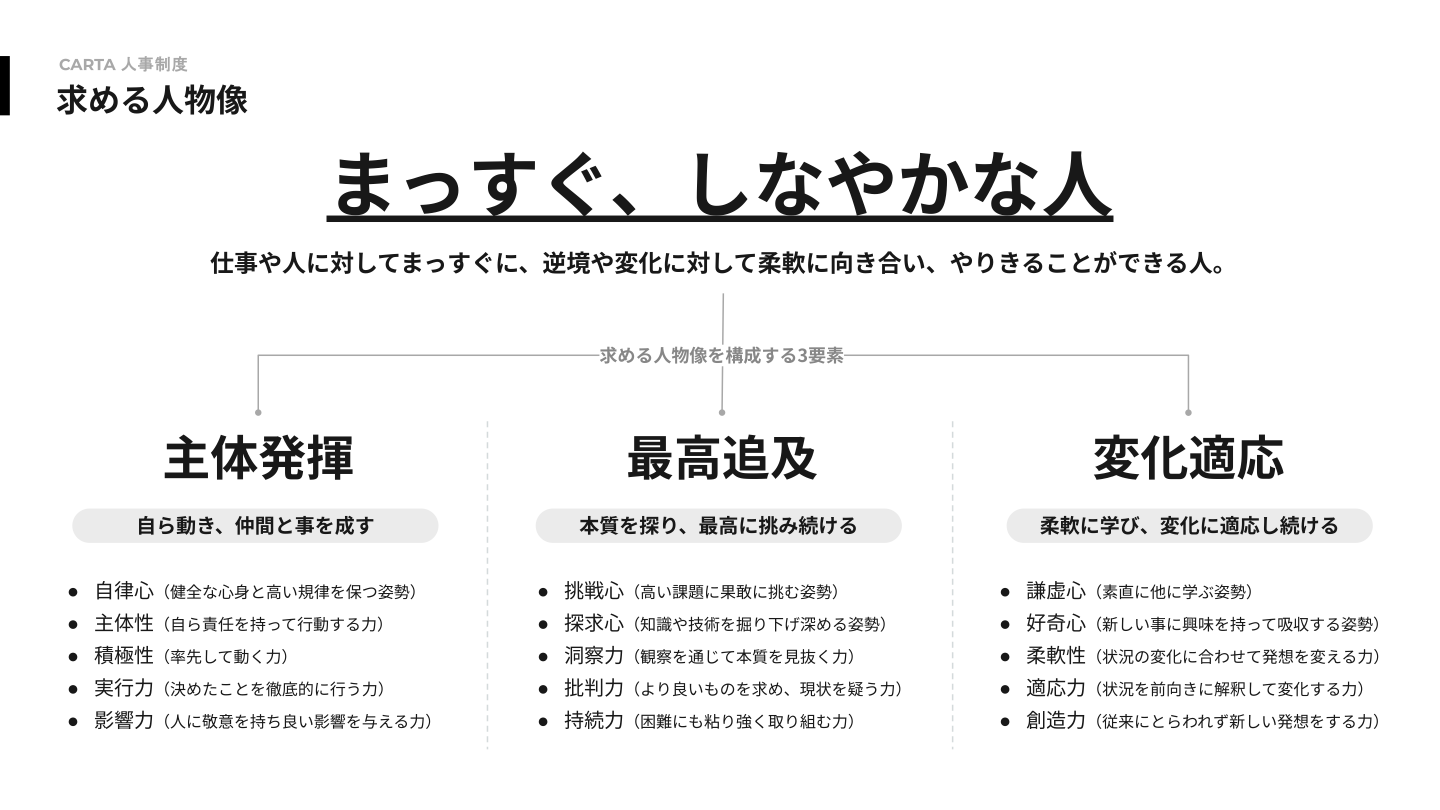

設計思想その2:CARTAが求める「まっすぐ、しなやかな人」とは?

CARTAの事業領域は常に環境変化があります。また多角的な事業を掛け算の相乗効果で展開する方針です。

このような環境で「進化推進」を実現するには、向き合うすべてにまっすぐ誠実に、そして明るく柔軟な思考が求められます。このような思考を持ち、主体的にやりきれる人を『まっすぐ、しなやかな人』と形容することとしました。分解すると「主体発揮」「最高追求」「変化適応」ができる人です。

これらの要素を自然と発揮できる人を採用する。そうでない方はどれだけ能力と魅力があっても採用しないと決めています。

進化の源泉となる人材に積極投資する、という人材方針

『まっすぐ、しなやかな人』という人物像はどのように導かれたのでしょうか。これを知るために2つの要素「CARTAでの人材の位置づけ」「人事の運用体制」を紹介します。

人材の位置づけ

- CARTAが持続的に成長し進化を生み出すには、挑戦と成長を続ける人材がその源泉となる。

- 学び成長し続け、高いパフォーマンスと高いモラルで進化を推進する人を採用し、高く評価する。

- 市場よりも優秀な人材を抱える集団となるために人材の採用と育成に積極投資する。

人事の運用体制

- CARTAグループ共通の経営理念・人事制度・就業規則のもとで、国内事業についてはホールディングス(以下、HD)で一括して人材採用を行い、原則として事業会社単位での採用は行わない。

- HDで採用された社員は各事業に出向し、業務に取り組む。

- HDのガバナンスのもとで各事業の戦略や事業状況に応じて、人材をスムーズに異動させることで、事業と人材の成長を促進させる。

- 中長期の個のポテンシャルの最大化のために、キャリア形成や配置は所属組織に縛られず考える。

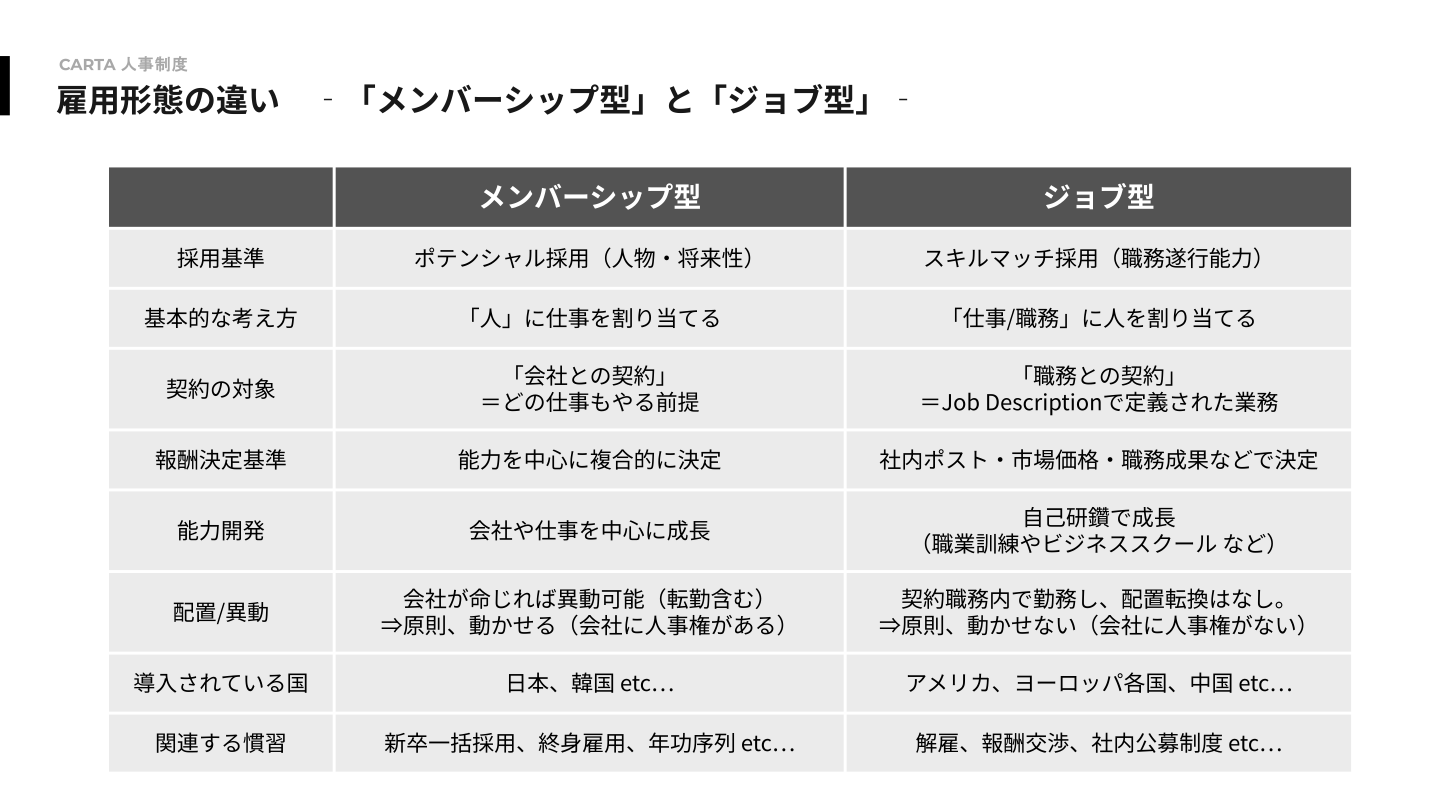

このように、CARTAの人材方針は「メンバーシップ型採用」であり、「ゼネラリスト輩出」を目的としています。

「ゼネラリスト」とは「広く浅くなんでもやる」人ではなく、「領域をまたいだ高い専門性」と「ビジネス全体を理解し、経験値がある総合性」の掛け算を持つ人、という意味で使用しています。

データから活躍者のスキルを特定し、人物像を導出

上記の様な組織運営を軸とすると、重要になってくるのは「どこでも通用する高い汎用性や再現力」がベースとなります。「ポータブル(持ち運び可能な)スキル」と言われています。

社内でこのスキルをもつ活躍人材を特定し、本人や上長へのインタビューのほか各種適正検査を行いました。得られたデータから当社で活躍する可能性が高い要素を絞り込んで定義し、言語化したものが「まっすぐ、しなやかな人」です。

設計思想その3:メンバーシップ型雇用にジョブ型のエッセンスを加えて人的資本を充実し、進化推進につなげる

CARTAではメンバーシップ型の雇用およびそれを前提とした組織運営をしています。中長期の事業成長によくマッチした制度で、働く社員にとっても成長機会にあふれた形だと考えています。

経営戦略上、メンバーシップ型に軸足をおきつつ、ジョブ型の持つ3つの特徴も取り入れています。

- 期待役割をしっかりと明確にする

- 能力開発を他人や会社に任せきりにせず自己投資と自己研鑽を行う

- 組織内やマーケットでの発揮パフォーマンスや価値を常に意識し、比べる

これらの要素はメンバーシップ型雇用においても共存できます。どちらか一方を選ぶという思考ではなく、自社の環境と実現したい未来に対してよいものを取り入れる。この姿勢が能力開発や企業のパフォーマンス向上を創出できると考えます。

以上がCARTAの「評価・等級・報酬」制度と設計思想です。

その「ジョブ型」は戦略に適合しているか?

少し脱線して、「ジョブ型/メンバーシップ型」への自説を述べさせてください。

昨今、「日本のメンバーシップ型雇用は悪であり、終身雇用や年功序列は競争性や生産力を低下させてきた元凶である」「欧米型のジョブ型雇用に日本も早く切り替えるべきである」という議論を目にします。

ですが「メンバーシップ型雇用=終身雇用 or 年功序列」ではありません。現に国内でもジョブ型導入をうたいながら、実態は年功序列の企業があります。

またジョブ型雇用では「仕事(ジョブ)」と「雇用」がセットです。「仕事(ジョブ)」がなくなったら雇用の解消(解雇)ができなければ成立しません。現行の日本の法制度下では実現困難です。

国の社会システムと雇用や人事制度は密接に関係しています。自分たちの置かれた環境や目指すべき方向性と合致しているか、十分に見極めることが重要です。

メンバーシップ型雇用がもたらす恩恵をベースに組織をつくる

私はメンバーシップ型雇用が持つ3つの要素が日本の企業活動や経営に弾力性や柔軟性という恩恵をもたらしてきたと思います。

- 企業側の人事権(社員の配置変更や転勤含む異動などを行う権利)の保有

- 会社が前進するために、どんな仕事でも行うことを前提とした契約のあり方

- 「人」に様々な成長・挑戦機会を渡し能力開発を行う枠組み

また協働性にあふれた人材を生み出し、誰もがコア人材や経営幹部になりうる可能性を生み出してきたと思っています。欧米においても、経営幹部やエリートを創出するプロセスはジョブローテーションをベースとしたメンバーシップ型であることからも、そうした効能は明らかであると考えます。

これはまさに「人的資本経営」(人材を資本として捉え、その価値を最大限に引き出すことにより、中長期的な企業価値の向上につなげる経営の在り方)の精神に則ったものであると言えると思います。

「ジョブ型」にも利点はあるものの、「ジョブ型」のみでは短期の経済合理性に重心が置かれがちです。中長期で発揮価値を向上していくことに結びつく「メンバーシップ型」をベースとしながら「ジョブ型」の要素や便益も折り込んだ形が、産業に進化を生み出したい当社にフィットしていると考えています。

人事制度を活用して成長する人の5つの特徴とは

CARTAという環境を活かして成長する人には共通点があります。それは以下5つのスタンスです。

- 制度の「意図」を理解する: 会社の評価軸と自身の頑張りのズレをなくすことが成長の第一歩です。「こんなに頑張っているので」「残業しているので」とアピールをする人、昇格条件に「頑張り」「残業」は入っていますか?

- 周囲を巻き込み、信頼を勝ち取る: 評価者である上長や仲間のことを、自身を成長させてくれるステークホルダーと捉えて積極的に関わることが重要です。評価は永遠に他人がするものです。自己成長のための取り組みは孤独にやらないことが成功確率を高めます。

- 目先の報酬より「経験報酬」を優先する: 新しい挑戦で自身の希少性を高めることが、将来の報酬に繋がります。目先の報酬に一喜一憂するより大切なことがあります。

- フィードバックを素直に受け止め、次へ繋げる: 耳の痛い指摘こそ成長のヒントであり、素直に受け止め行動に移すことで成長が加速します。

- どんな小さな成長も「楽しむ」: 日々の小さな進歩を喜び楽しむ姿勢が、成長に繋がります。ものごとを明るく解釈することは後天的に身に着く技術です。一寸先に光を見出す技術を磨いていくことが重要です。

「制度」「他者」を成長の「てこ」に使う

他者に認められて等級や報酬や得て、さらに大きな能力開発を行っていく。「制度」「他者」を「てこ」として活用し、このサイクルを絶えず回している方が成長し、結果を出し、高く評価されています。

CARTAの人を念頭に置いていますが、ほかの企業にお勤めの方にもご活用いただける考え方なのではないかと思います。

なお人事制度に表されている内容をベースにキャリアを自ら形成するには、以前に発信した以下の考え方が重要だと考えています。

仕事を通じて自身を成長させ、人生を豊かに

私が人事職として大事にしている言葉があります。それは、

“The right person at the right place does the right things”

(適切な人材が、適切な場所で、適切な仕事をする)

というものです。

人生のうち仕事に費やす時間は3割程度と言われています。その3割の過ごし方が残り7割に非常に大きな影響を与えることを誰しもが肌で感じているのではないでしょうか。

正しい場所で、正しい方向に正しい努力で行う仕事の時間から得られる自身の成長。これを足がかりに残り7割の時間で自分、身近な人、そして社会に対してできることを増やせたならどれほど素晴らしいでしょう。

仕事を通じて自身を成長させ、人生を豊かにする。

人事制度を理解し活用すればそれはますます促進され、エキサイティングで素敵な世界が待ち受けています。CARTAで働く仲間もそう実感できる世界であるために、「まっすぐ、しなやかな人」をたくさん輩出していきたいと考えています。