経営の進化

エンジニアとビジネス職の協力が成功する秘訣とは? 競争優位をもたらすエンジニアが育つシステム

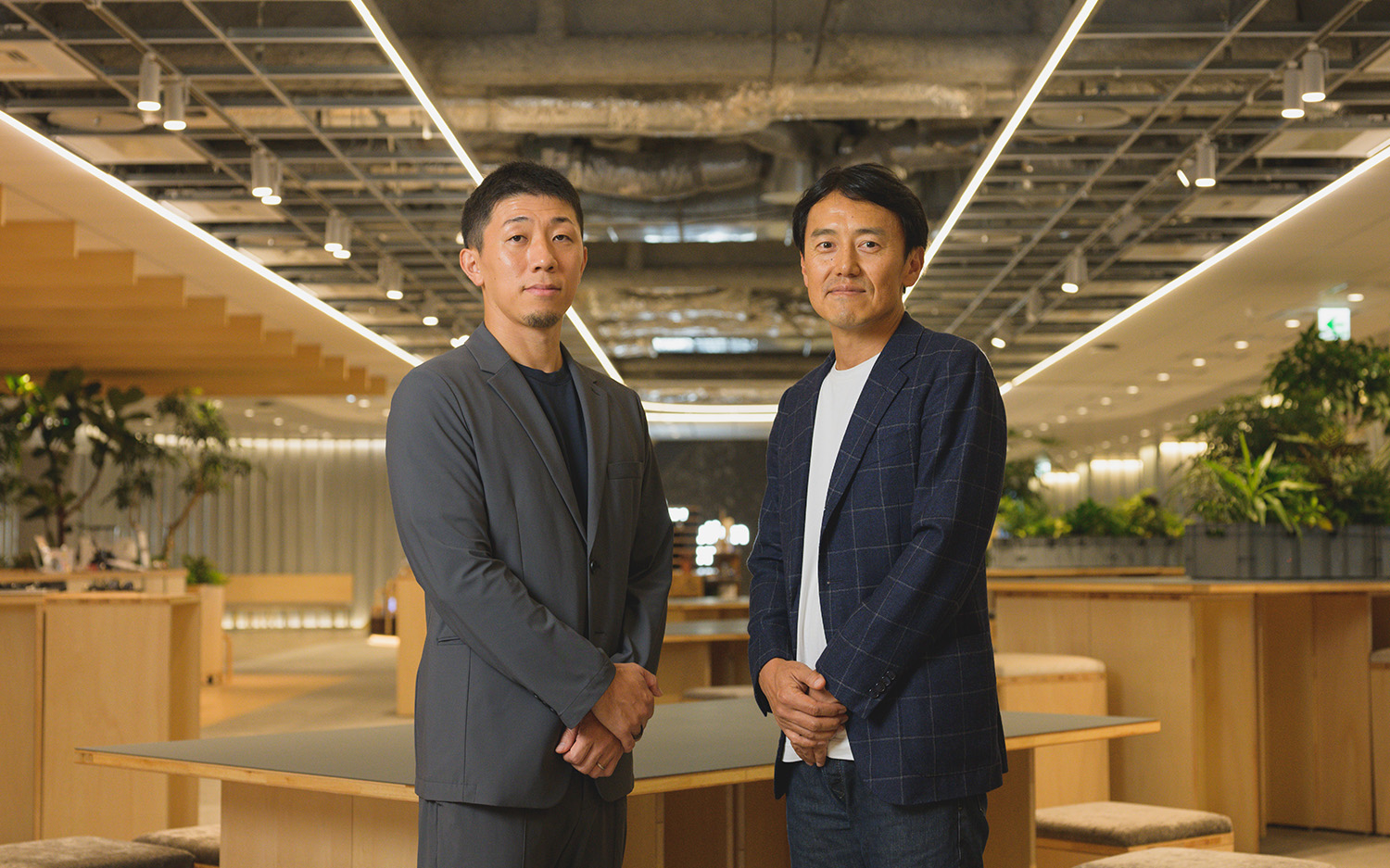

宇佐美 進典

Shinsuke Usami

株式会社CARTA HOLDINGS

代表取締役 社長執行役員

2001年にサイバーエージェントと資本業務提携を結び、2005年に同社の技術部門取締役に就任。2012年にMBOを実施し、2014年に東証マザーズへ上場。その後、東証一部へ市場変更。さまざまな事業を立ち上げ、19年連続での増収を牽引。2019年、VOYAGE GROUPとサイバー・コミュニケーションズの経営統合に伴い、CARTA HOLDINGS代表取締役会長兼CEOに就任。2024年、同社代表取締役 社長執行役員に就任。

鈴木 健太

Kenta Suzuki

株式会社CARTA HOLDINGS

執行役員CTO

共著「みんなのGo言語」(2016年 技術評論社)、「データ分析基盤構築入門」(2017年 技術評論社)。

オープンなコミュニケーション文化が、エンジニアとビジネス職に一体感をもたらす

ーCARTAではエンジニアを各事業会社内に配置していますが、その理由は何でしょうか。

鈴木 健太(以下、鈴木):エンジニアが事業に深く入り込むことで、事業理解が深まります。営業やマーケティング、運用担当者など他職種との密なコミュニケーションを通じて、より迅速に優れた仕組みを構築できるのです。

宇佐美 進典(以下、宇佐美):多くの会社がエンジニアを事業会社内に配置し、ビジネス職とともに業務に取り組んでいると思います。しかし、そうすれば成果が出るとは一概には言えません。社内で業務を「依頼する・される」という受発注関係になってしまっていたり、ビジネス職とエンジニア職とで目標が異なり成果が出にくくなることもあるようです。

一方、CARTAのエンジニアは、事業課題に主体的に取り組む「オーナーシップ」や、アプリやサービスなどプロダクトの細部にまでこだわる「クラフトマンシップ」を強く持っています。特に中堅社員以上はこうした特性に加えて、一緒に働きたいと思わせる魅力を持っている方がとても多く、ビジネス職と対等な関係で一体感があります。責任感や主体性に基づいたコミュニケーションが活発に行われる結果、エンジニアとビジネス職の両者が協力して事業の課題に取り組み、共に事業を進化させることができています。

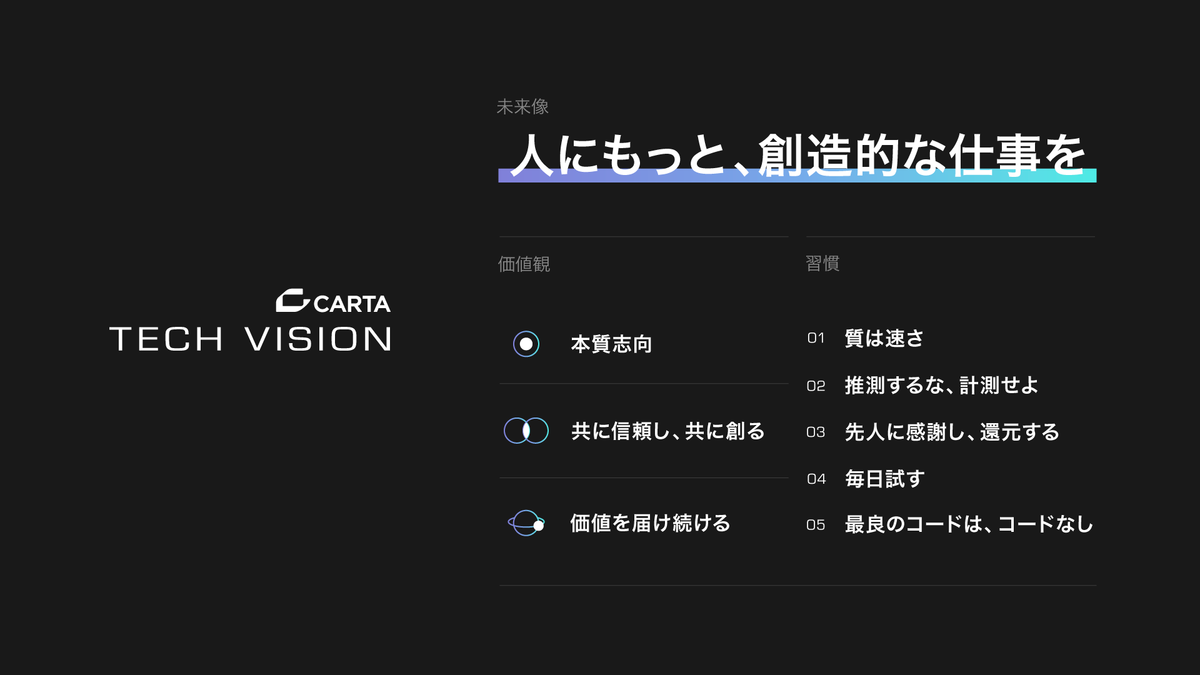

鈴木:そうですね。CARTAでは両者がうまく協働していると思います。エンジニア視点でいうと、課題の裏側にある根本的な原因を見極め、必要な行動やとるべきではない行動を明確にするために、とことん調査や議論を行っているからだと思います。これはCARTAのエンジニアの指針「Tech Vision」における「本質志向」として掲げていることでもありますが、実践は簡単ではありません。それができているのはCARTAのオープンなコミュニケーション文化の力だと思います。

エンジニアコミュニティが「本質」にこだわる姿勢を育む

ーエンジニアの成長を支援するために、どのような環境づくりをしていますか?

鈴木:学習やフィードバックの機会を提供しています。オンライン学習サービス「O’Reilly Online Learning」、全社のエンジニアが部署を超えて互いに能力を評価する「技術力評価会」、技術コーチなどがあります。

さらに、部署を超えて交流できる場「エンジニアコミュニティ」を用意しています。CARTAには多くの事業やプロダクトがあり、開発だけしていると部署を超えた交流が生まれにくいという課題があります。しかし、使用しているツールや言語、開発管理ノウハウなど、関心ごとは共通の場合が多いです。こうした共通の関心を通してお互いの成長を促進しています。

活動内容の具体例を紹介すると、まず社内コミュニケーションツールを通して共有や相談が日常的に行われています。定期・非定期イベントとして技術力評価会、ワークショップや読書会などがあります。これらの場の実践を通して、メンバーは先ほど触れた「Tech Vision」の価値観を共通認識にできるのです。このエンジニアコミュニティこそがCARTAのエンジニアリングの競争力の源泉と考えています。

技術的課題とビジネス上の課題の両方に応えられるCARTAの競争優位性

ー技術力は、CARTAにどのような競争優位性をもたらしているのでしょうか?

鈴木:技術が具体的に提供する価値は主に3つあります。

まず1つ目は、参入障壁の構築です。技術を活用して、既存のサービスに独自の選択肢や付加価値を加えることで、事業の競争力を強化し、差別化を図ります。

私が関わってきたSSP(※1)を例に話をします。広告を流すだけなら誰でも可能ですが、SSP事業者として重要なのは、メディアの広告枠の価値を伝える「表現力」です。企業が広告枠を購入する際に、地域や世代・性別といったユーザーに関する情報の有無で、広告の価値が大きく変わります。ユーザーに関する情報があれば、特定のターゲットに効果的に広告を配信できるため、その価値が高まり高価格で取引できます。どんな情報をどれだけ提供できるか、つまり、情報の質と量が参入障壁を生む要素になります。ユーザーのプライバシーを尊重したうえでこの情報を適切に実装し、管理するのが技術の役割です。

2つ目は、業務プロセスの効率化と自動化です。業務プロセスそのものを設計し、あるべき姿にシステムを導きます。変化への適応力を高め、AIやデータといった新技術を取り入れて応用することで、高い生産性と効率性を実現することが競争優位性につながると考えています。

最後に、データドリブンです。各事業のデータを集積し、活用できる仕組みを作り出しています。これにより、効果的なプロダクト開発や事業開発が可能になっています。

※1 Supply-Side Platformの略称で、メディアやアプリの運営者が広告枠を管理・販売し、広告収益を最大化するためのプラットフォーム。

宇佐美:CARTAの競争優位性は技術的課題とビジネス上の課題の両方に応えられる点にあります。その結果、顧客の満足度を上げたり、時代に合ったサービスを提供することができます。

例えば、「クッキーレス」というトレンドはテクノロジー主導の視点から検討していくことが求められます。一方で、クライアントが何か新たな試みをする場合には、ビジネス課題やニーズから始まることもあります。CARTAは、どちらのニーズにも対応できます。

そもそもインターネットはテクノロジーの塊です。その進化とともにビジネスも発展してきました。CARTAもその過程の中で、ECナビなどのメディア構築やfluct(SSP)やPORTO(DSP)といった独自の広告配信プラットフォームを開発し、ビジネスチャンスを掴みました。技術とビジネスがシームレスに結び付き、さらなる価値を生み出しています。

すべての事業をデータドリブンに変えていく

ーCARTAのビジネスを技術を活用して進化させるための、今後の展望に関して教えてください。

宇佐美:今後もテクノロジーとビジネスを掛け合わせて、事業を進化させていきたいと考えています。特に、2025年7月から始動する「CARTA ZERO」の経営基盤の構築とデータ経営への挑戦があります。これは難易度が高いですが、その価値は非常に大きいです。これまで以上に顧客を正しく認識し、その視点から価値ある業務プロセスを再設計します。そして、各業務におけるデータを把握し、現状と理想のギャップを考慮しつつ、システム設計やデータ活用を進めていきたいです。

鈴木:現在もデータエンジニアリングに大きく投資していますが、今後はAIやデータ領域をさらに強化していきたいと考えています。「CARTA ZERO」を含むすべての事業をデータドリブンに変え、AIの進化が事業の進化に直結するように構造を変えていきたいです。

このプロセスで業務自体を変える必要もあるかもしれません。地道なプロセスですが、マスターデータマネジメント、業務の現状分析、あるべき姿の言語化、そして実行までをやり切ります。

「AI」というと飛び道具だと思われがちですが、こうした構造変化はボトムアップで進めなければ業務がついてきません。AIツールの導入自体は難易度は低いですが、事業のコアとなるデータをより明確化し、計算可能にするのが進化につながると考えています。CARTAは、これからも未来に向けて、技術とビジネスの融合をさらに進化させていきます。