経営の進化

取締役CSO就任インタビュー 〜反骨精神が支えたキャリアと目指すサステナビリティ経営の実像〜

梶原 理加

Rika Kajiwara

株式会社CARTA HOLDINGS

取締役 執行役員CSO

反骨精神で探求してきたキャリア

これまでのご経歴を教えてください。

2003年にサイバー・コミュニケーションズ(現CARTA COMMUNICATIONS、略称CCI)に入社しました。入社のきっかけは、CARTA HOLDINGS(以下、CARTA HD)の前取締役の新澤さんに出会ったことです。当時、インターネット広告はまだ始まったばかりで、CCIはYahoo! JAPANの広告枠を専売で扱うメディアレップとして急成長していました。採用面談で新澤さんとお話した際に、自社のことのみならず、インターネット広告業界全体を発展させていくのだという強烈な熱量を感じました。そして、新澤さんがいるこの会社で働きたいと思い、CCIに入社を決めました。

その後、営業部門で営業事務としてキャリアをスタートしました。私が最初に担当したのは、掲載確認用の広告クリエイティブのスクリーンショットを取る仕事で、毎日遅くまで作業を続けました。単調な仕事の中でも、多くのメディアを知る機会になり、どのような広告が出稿されているかを知ることができた貴重な時間だったと思います。一方で、成長したい、新しい経験をしたいという一心で、半期に一度の上司との面談の度に「営業になりたいです」と伝えていました。しかし、当時のインターネット広告業界は、今以上にハードな労働環境でした。女性のキャリアには限界があると言われており、なかなか機会が得られず、最終的には営業になることは諦めました。その後は、「別の道で大きく成長してやる!」という反骨精神で、他の分野を模索しました。基幹システムの開発、データマネジメント、広報など、さまざまな領域で挑戦を重ねてきました。

サステナビリティ経営の推進にはどのように関わってきたのでしょうか。

2022年からグループコミュニケーション推進室長として、経営理念の浸透をミッションとして推進してきました。また、同時にD&I施策をボトムアップで進め、特に女性活躍推進を目的とした社内プロジェクト「WAVE」を立ち上げました。この活動を起点に、2023年にはD&I推進室が正式に組織化されました。

さらに、2023年には執行役員に就任し、CARTA HDのブランディングとD&I推進を主要なミッションとして活動してきました。2024年からは代表の宇佐美が委員長を務めるサステナビリティ委員会で副委員長を担当し、社内のサステナビリティ推進を強化しています。

子育て経験を生かしたマネジメントで、チームの主体性を引き出す

これまでのキャリアの中で、特に大きな転機となった出来事は何でしたか。

子育てとキャリアの両立です。子どもが3人いるので、子育てとキャリアの両立は一筋縄ではいかず、いつもてんやわんやです。ただ、それ以上にマネジメントの考え方においては子育ての経験が良い影響を与えていると思います。3人の子供を同じように育てていても、それぞれの個性がまったく違うということを実感しています。例えば、息子は2人ともサッカーをしていますが、毎日研究をしてロジックで考える長男と、体を自由に動かす感覚型の次男とでは、アプローチは全く異なります。「サッカーの試合で勝つ」という目標があっても、その方法は個々で異なり、私が考える方法でやらせようとすること自体が無意味だと考えるようになりました。

現在のチーム運営においても、「成果」のすり合わせにはこだわりますが、そこへ辿り着く「方法」はそれぞれに任せています。するとチームの主体性が引き出され、毎回多くの提案が上がってきます。

例えば2025年1月に立ち上げたサステナビリティ推進室では、人事、総務、IR、法務、広報などの各専門領域のプロフェッショナルが集まり、領域横断型のチームとして活動しています。ビジョンと1年間のロードマップを作成し全員で共有したうえで、成果物を定義しました。その成果物に到達するための「方法」については指定せず、お互いの専門性や考えを尊重し合い進めたところ、短期間で想像もしなかったアイデアと詳細な実行計画が提示され、大変驚きました。

CSO導入でサステナビリティ経営を本格推進する

CSO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)を設置した目的は何でしょうか。

今「サステナビリティ」という言葉が特別なものと見られがちですが、「経営そのもの」だと考えています。日本では、昔から『論語と算盤』や『三方よし』など、利他の心が経営の精神として培われてきました。社会の変化に適応し、社会から必要とされ続けられる企業が持続可能な企業であるということだと考えています。

一方で、昨今は社会の変化が急速なスピードで起きています。私たちの主軸事業であるデジタル関連領域においては、業界構造や市況環境の急速な変化、生成AIなどの新たな技術の登場により、複雑化・高度化する環境要因に直面しています。また、気候変動や環境リスク、地政学的リスク、社会不安、人口動態の変化、そして消費者の価値観の変化など、現代社会が抱える多くの不確実性が、未来の計画や戦略を立案する上で大きな課題となっています。

通常、事業では直近1、2年の売上・利益の向上を重視しがちです。しかし、「5年10年の中長期で考えた時に、今、どのような選択をすべきか?」を逆算し、戦略的に考え実行していく体制が必要になっています。

このような背景からCSO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)というポジションを新設し、「サステナビリティ経営」をより推進していく体制を整えました。

具体的にはどんなことに取り組んでいますか。

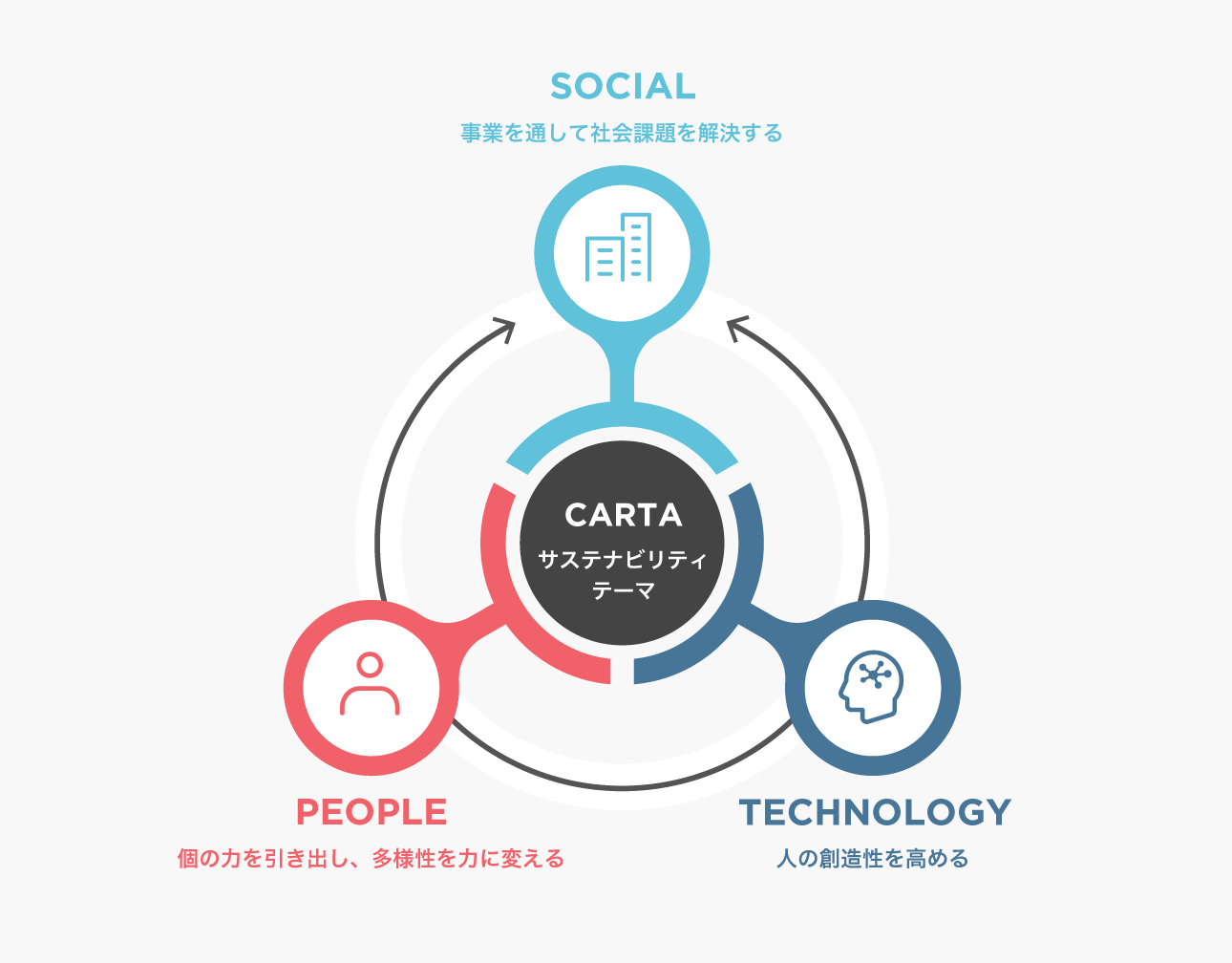

今年2025年の1月にまず取り組んだのは、CARTA HDのサステナビリティテーマの特定と、マテリアリティの見直しです。「私たちの本質的な価値とは何か?」を問い直し、それを明文化するプロセスに向き合いました。

CARTA HDはモノを生み出す一次産業や二次産業ではなく、私たち自身の知的生産性を活かしたサービスを展開する企業です。そのため、『人材』と『テクノロジー』こそが競争力の源泉になると考えており、私たちのサステナビリティテーマはこの2つを軸に定義しました。『人材』と『テクノロジー』を軸に、事業を生み出し継続し続けていくことが社会課題の解決に繋がると考えています。

そして、サステナビリティテーマを中心に、重点的に取り組むべきマテリアリティ(重要課題)の見直しを実施しました。また、マテリアリティとして掲げるだけではなく、連携先の各組織の戦略も踏まえた実効性を重視しています。例えば、特に当社が力を入れている人的資本の最大化については、HR本部を中心とした人的資本検討チームに私も1年間参加し、議論を積み重ねる中でマテリアリティの特定をしていきました。そうして特定したのが「人」「社会」「テクノロジー」「ガバナンス」「環境」の5つの領域です。

| テーマ | マテリアリティ(重要課題) |

|---|---|

| 人 | 人材育成 ダイバーシティ&インクルージョン ウェルビーイングと働きがいの向上 人権の尊重 |

| 社会 | 倫理に基づいたメディア・広告活動 社会課題を解決する事業の創出 |

| テクノロジー | データ・AIの活用 |

| ガバナンス | 企業倫理とコンプライアンス、リスク管理 コーポレートガバナンスの強化 |

| 環境 | 地球環境の保全 |

こういった領域は抽象的になりやすいため、社内外に理解してもらうのが難しいことがあります。そこで具体化し、手触り感のある取り組みにしていくことが私の役割だと考えています。そのためにも、非財務価値を具体化し、CARTAの取り組み事例として発信することを強化したいと考えています。

「人の想い」を、未来を創る原動力にしていく

サステナビリティ経営推進に取り組む上での想いを教えてください。

サステナビリティ経営を推進するうえで大切なのは、単なる数字やロジックだけでなく、社員や関係者一人ひとりの感情や共感、社会とのつながりだと感じています。企業の価値は、そうした“人の心を動かすストーリー”や“誰かの役に立っているという実感”が社内外に広がり、循環していくことで、最終的に数字や成果として表れてくると信じています。

CARTAのパーパスである「人の想いで、人と未来の可能性を拓いていく」は、当社のサステナビリティ経営の本質と重なります。環境や社会の変化が大きいこの時代において、CARTAが果たすべき役割は、人の想いを原動力に、よりよい社会や持続可能な未来を共に創り出すことだと考えています。

仕事は人生の大きな一部を占めるものですから、どうせなら前向きに、楽しく取り組めるようにしたいと思っています。「CARTAで働けてよかった」と思える社員や、「CARTAと一緒に仕事ができてよかった」と感じていただけるパートナーとの輪を、これからも広げていきたいです。